Durante años, la Filmoteca Española ha estado conservando y analizando películas que revelan cómo España ha utilizado el cine para hacer política colonial. Estas imágenes, que habían permanecido ocultas en latas que nunca antes habían sido abiertas, se ven ahora con “una mirada crítica y contextualizada de los procesos de dominación que han desencadenado un modelo de sociedad con muchas cuestiones migratorias”. Así lo afirma Miguel Fernández, jefe de la investigación El documental institucional y el cine de aficionado coloniales: análisis y usos, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que busca mostrar una realidad mayoritariamente desconocida.

De hecho, más que desarrollar un mero archivo de documentos audiovisuales, lo que se está descubriendo en esta investigación es un importante testimonio visual del colonialismo español, con imágenes que abarcan “desde la llegada de soldados en 1921 hasta la descolonización del Sáhara en 1975”. Se trata de decenas de noticiarios, cortometrajes propagandísticos y grabaciones documentales que no solo retratan la presencia española en Marruecos y Guinea Ecuatorial, sino que también revelan la forma en que el régimen franquista construyó una narrativa para justificar su dominio sobre estos territorios.

Fotograma de 'Maderas de Guinea' (1945)

Fotograma de 'Maderas de Guinea' (1945)

Fernández explica que la idea nace de una “constatación inmediata” de que “la sociedad española sabe muy poco sobre la historia colonial”. “Soy del 76 y mi generación jamás la estudió en el colegio. Creo que incluso se sigue sin estudiar”, cuenta el encargado del proyecto a elDiario.es. “No hay la suficiente conciencia en España de que el país tuvo colonias hasta prácticamente los años 70”, añade. Pese a que el tema ha sido estudiado por historiadores o antropólogos, en el terreno del cine apenas se ha divulgado sobre las colonias españolas, lo que incentivó a Fernández a “intentar poner solución a esto”.

Para lograrlo, se comenzó por localizar y organizar estas películas dentro del fondo de la Filmoteca. “Nos encontramos con muchísimas latas, gran cantidad de ellas sin abrir, datando las más antiguas de 1921”, explica. Pero dar con la fecha exacta de cada cinta ha sido algo muy complicado, pues aunque muchas de ellas contaban con el año de procedencia en el envase, hay casos en los que todavía se discute a qué época atribuir su grabación. “Nos hemos basado en los expedientes que hay en archivos para aquellas películas que tuvieron recorrido al pasar por salas o que tuvieron que pasar por censura o por algún tipo de control para pedir permiso de rodaje”, alega el investigador. No obstante, hay otros casos que, al tratarse de documentales y no de películas de ficción, no se pensaba en un estreno en cines y resulta más difícil hallar su procedencia.

Retrato de una realidad distorsionadaLo más relevante no es solo lo que estas películas muestran, sino el contexto en el que fueron creadas. “La realidad está completamente alterada. Son materiales captados para ser enseñados en España con un sesgo muy claro”, señala Fernández. “Muchos de estos filmes se fundamentan en una voz en off que deja muy poco espacio para la imaginación. Te dicen qué es lo que tienes que pensar”, añade. Una de esas cintas es Herencia Imperial (1951), en la que se pretende ensalzar el desarrollo económico y evangélico del Imperio, desde los Reyes Católicos hasta el franquismo, en un intento por demostrar un país fuerte que en el fondo no lo era tanto.

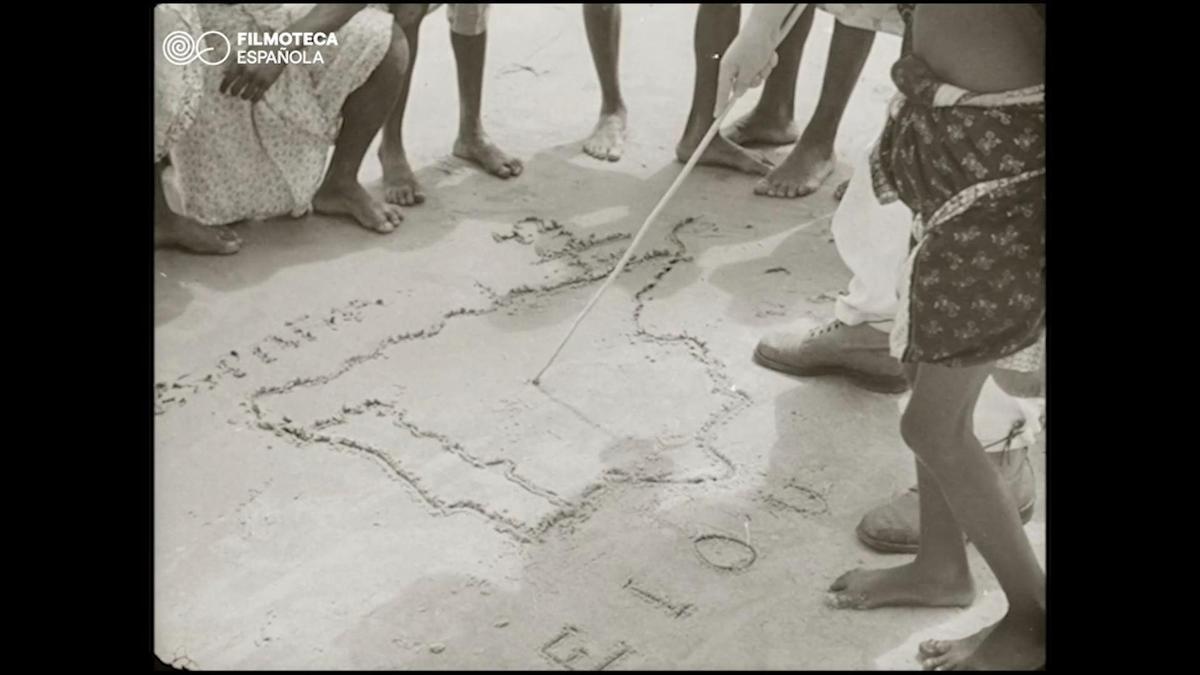

Este cine parte de una afirmación identitaria española, como se observa en los títulos de Hermic Films, una productora cinematográfica fundada en 1940 por Manuel Fernández Sanjuán que cuenta con centenares de cortometrajes, en los que “hay una intención de decir: 'Nosotros somos la nación que ha venido aquí a liberar a esta gente de su desconocimiento, de su pobreza, de su primitivismo'”. Entre ellos, La gran cosecha (1946), que Miguel Fernández describe como “ilustrativa” y “casi didáctica”. El corto empieza con un misionero dibujando el mapa de España en una playa guineana, narrando de manera muy explícita el modelo de control colonial e ilustrando desde la primera escena cómo se exaltaba España sobre el territorio dominado.

Fotograma de 'La Gran Cosecha' (1946)

Fotograma de 'La Gran Cosecha' (1946)

El jefe de la investigación comenta que “son películas donde en muchos casos hay un apoyo institucional financiero”, donde la Dirección General de Marruecos y Colonias ayudaba a que se rodasen algunos de esos títulos que después eran “utilizados como propaganda”. “Los ecos del colonialismo no son solo una parte muy profunda de los problemas de racismo, xenofobia y dominación brutal que existen o han existido sobre buena parte de los países del continente africano, son historias no resueltas”, cuenta el jefe de la investigación. “La relación con Guinea Ecuatorial a día de hoy es muy compleja, que sigue siendo una dictadura. Por no hablar de la de Marruecos y el Sáhara. Son cosas que son noticia cada día, y esto es parte de esa historia y el proceso”, dice Fernández.

Es por eso que el contenido de las cintas ha derivado en el estudio de la utilización del cine con fines propagandísticos. “Como tantas veces desde sus orígenes, hay un impulso colonizador que está escrito y descrito”, cuenta Fernández a este periódico. “Desde los Lumière, que mandan a los operadores de cámara a Egipto para capturar imágenes exotistas y usarlas con algún tipo de fin etnográfico o antropológico, hasta los exploradores del siglo XIX, existe esta idea de controlar, fascinar y dominar”, apunta.

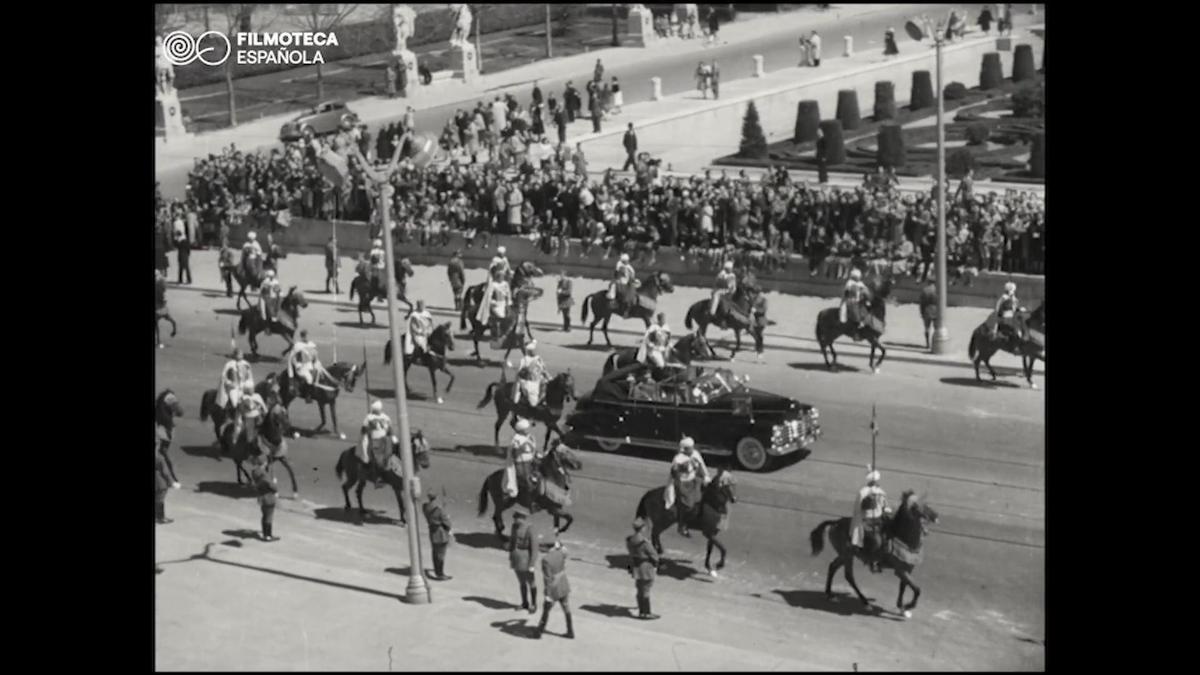

Fotograma de 'Herencia Imperial' (1951)

Fotograma de 'Herencia Imperial' (1951)

Sin embargo, el proyecto no se detiene en la recuperación y estudio de estos materiales. La iniciativa también busca difundir estas imágenes y observarlas de forma crítica en el presente, llevándolas más allá de los espacios académicos para que puedan ser analizadas desde una perspectiva contemporánea. Para ello, se han organizado proyecciones públicas, talleres de creación o remontaje con artistas, y ciclos en festivales de cine africano, con el objetivo de que estos documentos históricos se encuentren con nuevas audiencias, incluidas aquellas de los países donde fueron filmados.

Una de estas actividades se realizará junto a la Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid este sábado 22 de febrero en el Auditorio de Leganés. Consiste en un concierto que comenzará a las 19:00 horas y que estará acompañado de una serie de proyecciones rehechas por los artistas cineastas Pedro Mba, Beatriz Mbula, y Helena Girón y Samuel Delgado a partir de los materiales encontrados. La actividad será de entrada libre y pretende ser “un ejercicio de reparación histórica a través de la recuperación de las composiciones y la resignificación de unas imágenes que fueron generadas en un contexto de explotación e injusticia”.

“El propósito que subyace del proyecto es que no se quede en la Filmoteca para que los universitarios lo estudiemos, sino que tenga un recorrido, que tenga una divulgación, que se pueda hablar de estos temas y que también haya un diálogo con las poblaciones de los propios territorios donde se grabaron las películas”, declara Miguel Fernández. El jefe de la investigación indica que, “tanto para lo bueno como para lo malo”, estas cintas son “patrimonio” y “parte de la historia de España”, lo que hace interesante que pueda haber espacios para debatir sobre ellas.