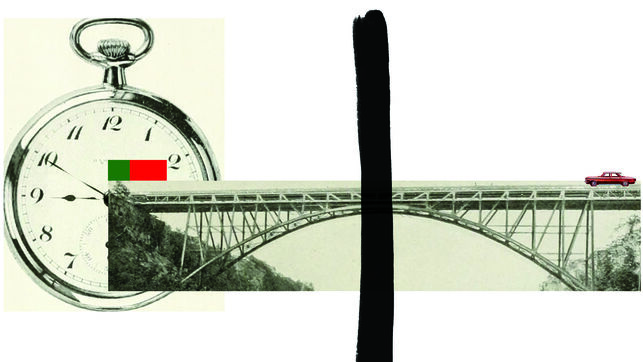

Vivo en una ciudad de la frontera. Salgo cada día de mi casa a las nueve de la mañana, hago una hora de camino en coche y llego al trabajo a las nueve en punto. En algunas ocasiones, incluso, si voy con prisa, llego a las nueve menos cinco. Esa especie de viaje en el tiempo, disfrazado de cambio horario, lo experimentamos a diario los cientos de extremeños que vivimos en España y trabajamos en Portugal. Salgo a las nueve de la mañana de Badajoz y llego a la Universidad de Évora, en el Alentejo, a las nueve en punto.

En un texto escrito hace un siglo, Fernando Pessoa defendía que por fin los dos países se habían dado cuenta de que una frontera, aunque separe, también une; y que si dos naciones vecinas son dos por el hecho de ser dos, pueden moralmente ser casi una exactamente por ser vecinas. Han pasado cien años y la obstinada historia nos sigue hablando de un tópico que resiste ferozmente a la erosión del paso de tiempo: Portugal y España, dos países de espaldas, que se miran con recelo, desconfiados o soberbios, arrogantes o desdeñosos. Sin embargo, nada mejor que rascar la piel de la realidad para comprobar que esa imagen de los vecinos desentendidos hoy no es cierta, e incluso para cuestionarnos si alguna vez lo fue en realidad.

Leemos a algunos de los autores más grandes de la Península (de Antero de Quental a Saramago, de Clarín a Ramón Gómez de la Serna, pasando por Joan Maragall, Vicente Risco, Eça de Queirós, Emilia Pardo Bazán, Unamuno o el citado Pessoa, entre otros muchos) y podríamos fácilmente hacer una antología de textos que nos hablan con fascinación del vecino ibérico, de su identidad e idiosincrasia. Si hay un término que se repite con frecuencia en esos fragmentos que reflexionan sobre la relación entre Portugal y España, ese es "distancia". Ya en el último cuarto del siglo XX, el poeta Ruy Belo, profesor en Madrid, escribió que la capital española era una de las ciudades del mundo más lejanas de Lisboa, mientras que Luis Buñuel, en Mi último suspiro, afirmaba que Portugal era para los españoles un país más lejano que la India.

El tópico, tan atractivo desde el punto de vista de la construcción identitaria de territorios vecinos y a veces enfrentados, se desmorona en nuestros días. El boom turístico portugués, producido de alguna manera por la eclosión de la crisis económica, que ha puesto a Portugal de moda en el mundo, tiene también su reflejo en el mundo de la cultura y, en concreto, en el de la literatura.

Nunca se han traducido tantos autores de los dos estados (incluyendo del universo cultural catalán, seguido muy de cerca en Portugal), nunca ha habido en los medios de ambos países una atención al “otro” tan equilibrada (durante décadas, mientras los medios portugueses publicaban con mucha frecuencia noticias sobre España, en nuestro país era raro encontrar información sobre Portugal), nunca ha habido tantos visitantes españoles por toda la geografía lusa (no solo Lisboa y Oporto) como en este momento.

Vivimos, por así decirlo, el inicio de una época de oro. El festival Correntes d’Escritas, que se celebra cada año en el norte de Portugal, reúne en cada convocatoria a decenas y decenas de escritores y editores del universo ibérico, con salas abarrotadas de público. Al otro lado de la raya, la Feria del Libro de Sevilla de este año está dedicada a Portugal y las grandes editoriales españolas publican a los autores más destacados de una actualidad que, si hablamos de la grandísima literatura portuguesa, se prolonga durante al menos un siglo: Fernando Pessoa, Eça de Queirós, José Saramago, António Lobo Antunes. Incluso, ha nacido en Madrid una pequeña editorial con una colección dedicada en exclusiva a las letras portuguesas, La umbría y la solana, en cuyo catálogo encontramos clásicos modernos y autores actuales, como Dulce Maria Cardoso, cuya novela El retorno ha sido un éxito entre los lectores españoles.

Permítanme, para cerrar, una nota personal. Cuando era adolescente y pensaba en "el extranjero" como un espacio mágico y atrayente en el que pasaban otras cosas y se hablaba otra lengua, ese lugar tenía un nombre propio: Portugal.

En aquel momento de descubrimiento, iniciático, Lisboa era la capital de todos los países del mundo y la frontera (la Raya) que atravesábamos era la que nos distanciaba del resto de la civilización. Esa línea separaba la realidad del sueño, hacía que las personas hablasen otra lengua y pensasen con otras palabras. Hoy, Portugal sigue siendo para mí, y cada vez más, ese territorio genuino y auténtico en el que disfrutar de una cultura (en un sentido amplio: de la literatura a la música, de la gastronomía al paisaje) admirable, de una forma de vivir la vida tal vez menos apasionada, pero también, probablemente por eso, más armónica, serena, sobria y reflexiva.

Ser portugués significa hoy estar saliendo de una crisis indigna para la vida de los ciudadanos y mirar hacia el futuro con ojos llenos de esperanza: un país estructurado que intenta revertir los efectos del despoblamiento interior y acercarse a la media europea en sus salarios (uno de los aspectos donde más queda por hacer), con una educación a la vanguardia del continente y una sociedad y una cultura envidiables de las que tenemos, sin duda, mucho que aprender.

Una brújula posible para ese viaje son los libros de los autores actuales de la literatura portuguesa: Lídia Jorge, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, José Luís Peixoto, João Tordo, Afonso Cruz, Patrícia Reis. En sus palabras es posible aprender a mirar Portugal por dentro y por fuera, a distancia y desde su mismo corazón, un reto al que es fácil sucumbir, ahora sí, con toda la pasión.