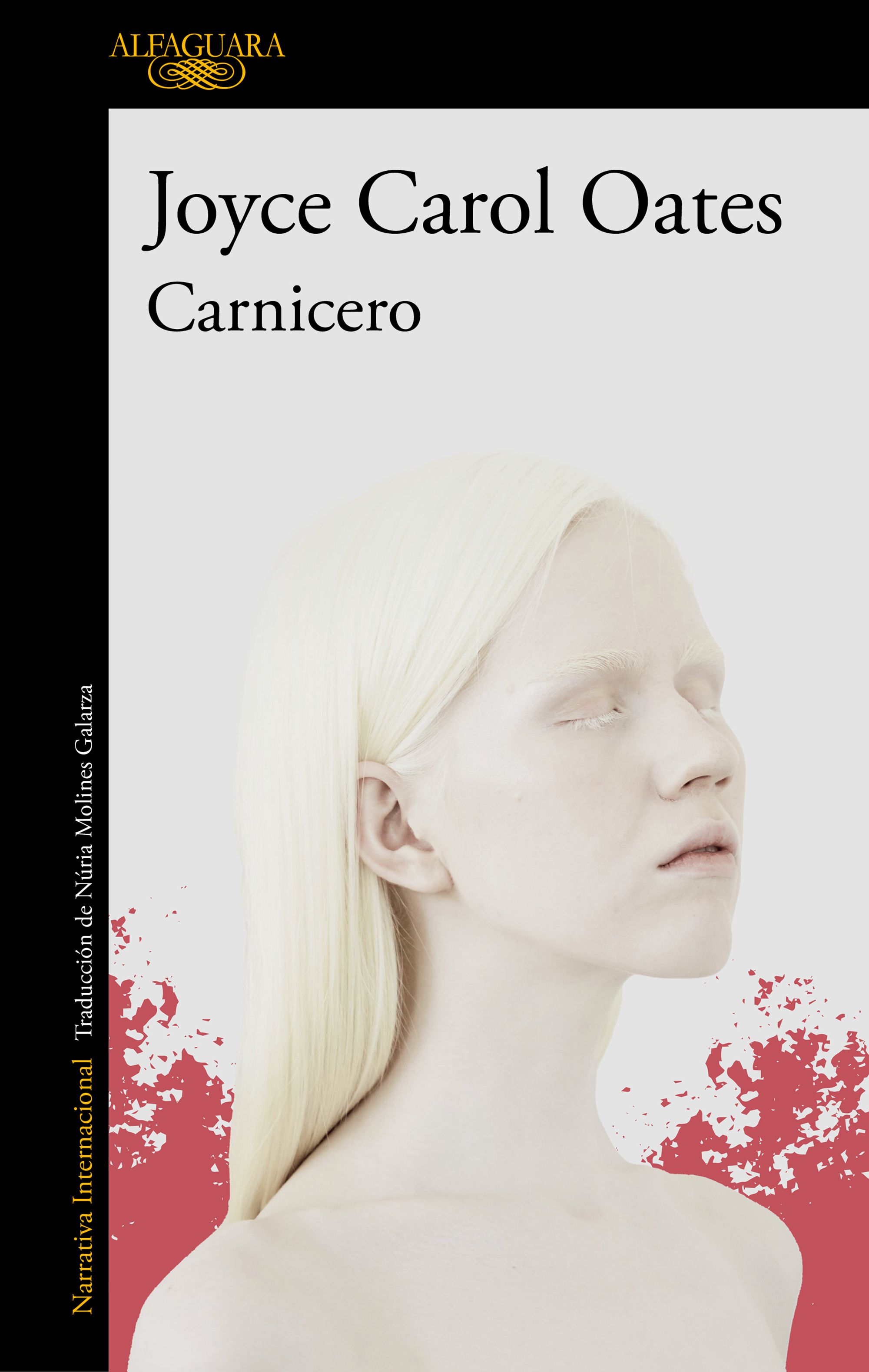

Esto último es lo que hace Joyce Carol Oates (Newport, Nueva York, 1938) en su nueva novela, Carnicero (Alfaguara, 2024, trad. Núria Molines Galarza), en la que se pone en la piel de Silas Aloysius Weir (1812-1888), conocido como el padre de la neurología y la “ginopsiquiatría” modernas, un médico que experimentó con métodos polémicos en un centro psiquiátrico femenino. La prolífica y versátil autora, que a lo largo de seis décadas de carrera ha recibido, entre otros, el National Book Award, el PEN/Malamud Award, el Prix Fémina étranger, el Premio BBK Ja! Bilbao y el Premio Pepe Carvalho, narra, como en la magistral Blonde (2000), la vida de una figura histórica controvertida.

Si en sus novelas recientes tendía, incluso en las más extensas, a una narración directa, de frase corta y fragmento breve (Un libro de mártires americanos, Babysitter), en esta se inspira en las técnicas literarias del siglo XIX, en particular del Wilkie Collins de La piedra lunar (1868) y La dama de blanco (1860), para construir una historia compleja, poliédrica, evocadora e inmersiva. El planteamiento toma un libro (imaginario) editado por el hijo mayor del doctor tras su muerte, en el que copia extractos de las memorias de su padre, complementadas con testimonios de quienes lo conocieron y algunas notas de su cosecha, para desmontar las hagiografías que le dedicaron los obituarios.

Retrato de un timoratoEl hijo no se entendió con su padre, de modo que contrapone la visión que el doctor da de sí mismo en sus escritos con las experiencias que quienes lo trataron tuvieron con él: las pacientes, con sus relatos crudos, pero también algún colega e incluso una mujer que le dio calabazas en su juventud. Estos lo recuerdan en sus inicios como un joven que no destacaba ni por su intelecto, ni por su labia, ni por su atractivo. La medicina le venía de familia, pero, entre que no era el primogénito –para quien se reservaban los privilegios– y que no destacó como estudiante, tuvo que formarse en una escuela de segunda.

Como recién graduado, era torpe, desmañado e inseguro, sobre todo con las mujeres. Le daba pavor la sangre, aunque cuando era él quien aplicaba las sangrías se reveló frío y sanguinario. Con todo, la ineptitud que ven los demás contrasta con la imagen que él tiene de sí mismo en su crónica: aunque admite ciertos titubeos, se justifica, no acepta la realidad, señala a otros. Tiene una confianza inquebrantable en su potencial, esa rabia de saberse ninguneado por todos (familia, jóvenes casaderas, colegas) aviva su voluntad de ascenso social. Porque no se conforma con ser un buen facultativo, no: él quiere ser un pionero de la investigación. Y aprende a sacar partido de la adversidad.

Malos tiempos para estar enfermoLa falta de evidencia científica de muchas prácticas extendidas, como el sangrado (“ante la duda, sangría”), junto con las desigualdades sociales y el puritanismo imperante en la sociedad estadounidense de la época, eran el caldo de cultivo idóneo para una medicina que, vista hoy, resulta escalofriante. Todo empezaba con la formación: la medicina no se consideraba una práctica profesional de prestigio, sino un oficio; y se enseñaba tanto en universidades importantes como en escuelas de menos relumbrón, con peores materiales y programas de prácticas. El protagonista, por sus magras calificaciones, acude a una de estas, donde apenas si toca a un paciente auténtico durante su formación.

El desconocimiento del cuerpo humano, porque no basta conocerlo con ilustraciones o restos diseccionados para tratar a un enfermo, junto con la segregación social y la falta de sanidad pública, conllevaba que un pobre tuviera menos posibilidades de curarse que alguien de alcurnia. Los médicos peor cualificados eran asignados a zonas empobrecidas, donde atendían a los trabajadores, más propensos a los accidentes laborales y a la mala salud en general por desnutrición. En el libro, Silas Weir se amilana ante los ricos; en cambio, al percibir a los esclavos como inferiores, actúa con más decisión (y menos cautela). Un círculo de precariedad que se retroalimenta.

Salud (mental) femeninaLa situación se complica cuando la paciente es una mujer: el joven médico no ha visto ningún cuerpo de mujer desnudo, e incluso el veterano del que aprende el oficio está habituado a atenderlas cuanto más vestidas, mejor. Las ideas cristianas que relacionan el cuerpo con el pecado –el pecado original de Eva anida en los órganos sexuales de la mujer, se repite a menudo Silas Weir– hace que tanto los médicos como las pacientes se muestren pudorosos. Ellas retrasan, por vergüenza, el momento de pedir una cita. Era una época en la que era pecado mirarse desnuda al espejo y ni siquiera se desvestían en la intimidad; mantenían relaciones cubiertas por un casto camisón.

Están, además, las patologías exclusivas de las mujeres, como el embarazo. Para Silas Weir, sin embargo, todo cambia cuando lo relegan al cuidado de unos inmigrantes: con esas mujeres tiene menos remilgos, y tratarlas le sirve para curtirse. Un día lo llaman del Manicomio Estatal de Lunáticas de Trenton, un punto de inflexión en su carrera: atiende a una muchacha albina –los albinos se asociaban con el demonio–, una sordomuda a la que debe practicar un aborto. Pese a su torpeza –la enfermera es quien lo guía–, en el hospital quedan satisfechos con su servicio y más tarde lo convierten en su facultativo habitual. Para entonces ya está obsesionado con la joven albina.

Las mujeres internadas en dicho centro eran las parias de los parias, y se convirtieron en el objetivo de sus experimentos, que quiso investigar su psique, una rama que denominó “ginopsiquiatría”. Gracias a la clandestinidad con la que operaba el hospital, pudo ensayar a su antojo las prácticas más salvajes (fue durante ese primer aborto cuando tuvo en las manos el primer cuchillo “de carnicero”); uno de los testigos de la novela es el sepulturero encargado de hacer desaparecer algunos cuerpos. Con la albina, además, mantiene una relación ambigua, entre el rechazo y la atracción; ese hilo marca la línea de tensión de la novela.

En una mente perturbadaCarnicero es una novela, no una biografía. Oates no expone lo que ha descubierto al documentarse, sino que se sustenta en ello para crear al personaje según su mirada. Y el Silas Weir que propone supone un reto, para ella como escritora y para el lector: es un narrador no confiable, alguien de quien se debe cuestionar la cordura. ¿Hasta qué punto es un hombre honrado, que tan solo actúa de acuerdo con la educación y los valores que le han inculcado? ¿Hasta qué punto se excede? ¿Se le puede considerar un sádico? Ahí tienen mucho interés los otros puntos de vista: testimonios que comparten sus mismos principios, pero que no lo juzgan como él se juzga a sí mismo.

Silas Weir se casó, fue un padre de familia numerosa que, partiendo de unos inicios en los que dependió del dinero familiar, ascendió hasta labrarse un nombre como pionero por sus experimentos. En apariencia, un médico exitoso con una vida familiar ejemplar. Sin embargo, como lectores conocemos lo dudoso de sus prácticas, su falta de carisma, esos temores que nunca se fueron del todo. De algún modo, al retratarlo, la autora no se limita a recordarlo como curiosidad histórica, sino que advierte de lo que entraña para la sociedad que alguien así, acomplejado, sin escrúpulos, triunfe. Y del riesgo de ningunearlo, de burlarse de él; la rabia no siempre se canaliza del mejor modo.

Violencia institucionalizadaOates es conocida por narrar la violencia sin eufemismos: violencia contra las mujeres, contra los negros, contra los pobres, intrafamiliar, acoso escolar. A lo largo de su carrera ha plasmado como nadie la dividida sociedad estadounidense, por ejemplo en Un libro de mártires americanos (2017), donde relata el asesinato de un médico proabortista a manos de un fanático, un punto de partida que le sirve para entrar de lleno en las diferencias entre las familias de ambos. Ella dice que no escribe sobre la violencia a propósito, sino que se encuentra con que los temas que quiere tratar llevan la violencia de forma inherente. Es lo que ocurre en Carnicero.

Violencia social, violencia machista, violencia física y psicológica, todo ello con su crudeza característica (los relatos de las víctimas-pacientes son espeluznantes). Le gusta provocar al lector, como si dijera: ¿compras que este médico haga lo que hace porque de veras cree en ello?, ¿compras que el progreso, en otros tiempos, fue esto? Al tiempo que se sumerge en una mente agitada, perfila una radiografía social del siglo XIX, con sus costumbres, sus jerarquías, sus contrastes. No olvida su compromiso con los más vulnerables (mujeres, inmigrantes, negros); leerla es bajar al campo de batalla. Ella también corta al escribir; pero su instrumento es fino como un bisturí. No hay puñaladas gratuitas, y sí una oportunidad de redención.